Poussez la lourde porte et entrez. Le bruit qu'elle fera en claquant derrière vous semblera fort, presque grossier, dans ce vieux et froid silence. L'église St Torney, en Cornouailles, est en effet très ancienne. Les Normands l'ont construite. Les Tudors l'ont agrandie. Les Victoriens l'ont modifiée. Daphne du Maurier l'a immortalisée dans « L'Auberge de la Jamaïque ». Elle a survécu à la Réforme et à la guerre civile.

Elle n'a pas résisté à l'apathie. Au XXe siècle, les gens ont cessé de venir. Au début de la Covid-19, il n'y avait plus que quatre fidèles. Elle a fermé ses portes au début de la pandémie et n'a jamais rouvert. Son orgue a été démonté, ses livres de cantiques ont été retirés, la Bible a été enlevée de son lutrin et un silence plus pesant s'est abattu sur l'église. Une histoire de 800 ans s'achève.

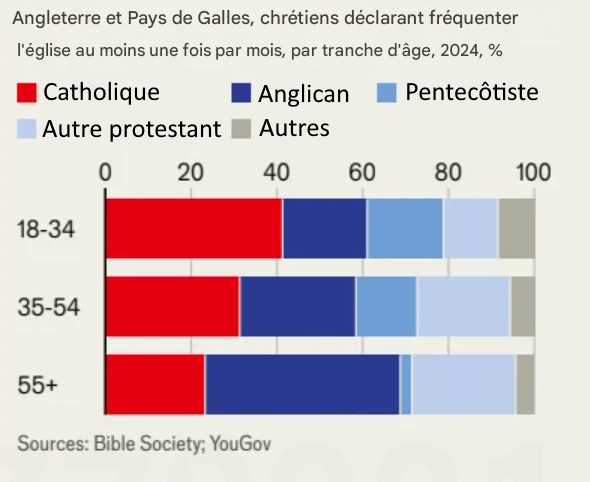

L'Église d'Angleterre est en difficulté. Ce moment ecclésiastique est étrange. Le pape est mort, l'archevêque de Cantorbéry est parti. Depuis 1691, ces deux sièges n'ont jamais été vacants. Mais ces sièges seront remplis. Les bancs de l'Église anglicane présentent un vide bien plus angoissant. La fréquentation des églises par les adultes en Angleterre a chuté de plus d'un tiers en 15 ans ; à peine plus de 1 % d'entre eux se rendent au culte chaque semaine, selon les propres chiffres de l'Église d'Angleterre. L'augmentation de la fréquentation des églises par les jeunes est principalement un phénomène catholique (voir ci-dessous). L'Église anglicane, elle, ferme une vingtaine d'églises chaque année en Angleterre.

Les critiques ressentent également un vide spirituel : dans son incapacité à résoudre les querelles internationales concernant sa position sur le mariage homosexuel et dans sa dissimulation d'épouvantables sévices infligés à des enfants. Le 6 janvier, l'ancien archevêque Justin Welby, dont beaucoup estiment qu'il a failli dans sa gestion de ce scandale, a déposé sa crosse sur l'autel du palais de Lambeth. Le processus de sélection d'un remplaçant a commencé.

Que l'on croie ou non en Dieu, cela a de l'importance pour la bureaucratie et pour la Grande-Bretagne. Les Britanniques sont peut-être un peuple sans Dieu - lors du recensement de 2021, moins de la moitié d'entre eux se sont déclarés chrétiens, alors qu'ils étaient près de 60 % en 2011 - mais la Grande-Bretagne elle-même ne l'est pas. L'Église anglicane n'est pas simplement une église, mais une église officielle.

L'Angleterre fait partie des quelque 20 % de pays (de Tuvalu au Danemark) qui ont une religion d'État. Elle est institutionnellement ecclésiastique. L'Église anglicane dispose d'une puissance indirecte (les évêques dirigent les célébrations du jour du Souvenir) et d'une puissance réelle (26 évêques en robe noire et blanche siègent à la Chambre des Lords, où ils peuvent contribuer à l'élaboration des lois). Elle a un pouvoir éducatif (par l'intermédiaire de 4 600 écoles de l'Église anglicane) et un pouvoir cérémoniel sacré (le roi d'Angleterre est couronné par l'archevêque le plus ancien d'Angleterre). Et elle a de l'argent : l'Église anglicane dispose d'une dotation de 10,4 milliards de livres sterling (19,3 milliards de dollars, 12,3 milliards d'euros).

Aujourd'hui, elle est en train de choisir un nouveau dirigeant. Le processus est aussi excentrique qu'on peut l'attendre d'une institution vieille d'un demi-millénaire et qui a eu , en son temps, non seulement des évêques, mais aussi des rois, des reines et des châteaux. L'élection et l'intronisation d'un archevêque durent des mois et impliquent un roi (Charles), un « Aumônier personnel du roi » et des lois qui datent de 1533.

Celles-ci font peu de cas de l'orthographe moderne (elles font référence à l'« Archebishope » et à la « Kynges Majestie ») ou de la morale moderne (une loi stipule que si le premier ministre est juif ou catholique, il ne peut y participer, car cela constituerait un « haut délit »). Ce processus n'impliquera donc pas beaucoup de diversité, équité et inclusion (DEI). Le singulier trône de l'archevêque de Cantorbéry en est un de pierre remontant au XIIIe siècle.

La tâche de la nouvelle recrue sera ardue. L'Angleterre n'est pas toujours tendre avec ses archevêques, comme Thomas Cranmer l'a découvert lorsqu'il a été brûlé sur le bûcher. Même si le nouveau ne sera pas confronté à cette situation, la pile des dossiers en souffrance qui l'attend est bien haute. Il (probablement, mais contrairement au prochain pape, il pourrait s'agir d'une femme) devra faire face à ceux qui s'interrogent sur le pouvoir politique de l'Église anglicane : pour Andrew Copson, directeur de Humanists UK, il est « ridicule » qu'une église dans laquelle si peu de gens pratiquent régulièrement leur culte ait son mot à dire quant aux lois du pays.

L'#Église #anglicane, institution sociale et non religieuse#comédie #satire #moderniste #religion #athée pic.twitter.com/xYh6n4p8BY

Le primat de l'Église anglicane devra faire face à l'affaiblissement du lien entre l'Église et la couronne. L'héritier de l'Angleterre, le prince William, ne va pas à l'église tous les dimanches et, selon un initié du palais, il ne se sent « pas instinctivement à l'aise » dans un « environnement religieux » - des termes délicats pour quelqu'un qui portera le titre de « défenseur de la foi ».

Gérer le présent de l'Église tout en préservant son passé est un élément essentiel du travail du nouvel archevêque. Le christianisme a changé la physionomie de l'Angleterre - une flèche ou une tour est la première chose que l'on voit lorsqu'on approche d'un village anglais - et la langue anglaise elle-même. Malgré la disgrâce de l'Église anglicane, les mots de la Bible King James de 1611 ont infusé l'anglais, mettant dans les bouches des anglophones des mots tels que « fallen from grace » (Galates 5:4) et « words in [our] mouth » (Isaïe 51:16). Il est « très difficile de comprendre l'histoire de l'Angleterre », dit Tom Holland, historien, à moins de comprendre le christianisme, puisqu'il en est « imprégné ». Le système de datation avant et après Jésus-Christ a été popularisé par un ecclésiastique anglais du VIIe siècle, le Vénérable Bède. Le temps tourne autour de son axe ecclésiastique.

Les vestiges les plus évidents de l'Église catholique sont peut-être d'ordre architectural : ses églises. Quelque 16 000 d'entre elles sont encore ouvertes ; 3 500 ont été fermées au cours de la seule décennie écoulée. Selon l'historien Sir Simon Jenkins, il est « impossible d'exagérer » leur importance ; l'Angleterre est inimaginable sans ses clochers enchanteurs.

Si l'importance des églises est évidente, leur rôle moderne ne l'est pas. Dans les années 1950, le poète Philip Larkin est entré dans une église et s'est demandé « Quand les églises tomberont complètement en désuétude/ En quoi les transformerons-nous » ? Une réponse courte : l'immobilier. L'Église anglicane vend de vieilles églises à des prix étonnamment bas. L'une d'entre elles « bénéficie » de l'eau et de l'électricité, sans parler d'une « nef, de transept, d'absides, d'une salle d'orgue et d'une tour » ; une autre bénéficie d'un intérieur « spacieux ». Toutes deux sont proposées à un prix inférieur à 300 000 livres sterling (555 000 dollars canadiens).

Certaines, comme celle de St Torney, sont sauvées par des organisations caritatives telles que le Churches Conservation Trust. D'autres sont transformées en cafés, proposant des scones et un peu de spiritualité - une sorte de Fondation pour le patrimoine national numineuse. D'autres encore sont trop difficiles à convertir en quoi que ce soit, puisqu'elles « bénéficient » également de cimetières et de nombreux cadavres. Beaucoup tombent en ruine. Près de 1 000 d'entre elles figurent sur le registre « en péril » de l'Historic England.

Le nouvel archevêque aura donc fort à faire. L'Église anglicane a déjà été confrontée à des crises par le passé. À l'époque victorienne, la théorie de l'évolution et la nouvelle science de la géologie ont ébranlé les certitudes de la foi. Le critique John Ruskin entendait le « tintement » des burins de géologue dans « chaque verset de la Bible ». Le poète Matthew Arnold se tenait sur la plage de Douvres et entendait le « long grondement mélancolique qui se retire » de la mer de la foi.

Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que cette retraite est si peu bruyante. La foi ne rugit pas ; elle s'étiole, sans que la plupart des gens s'en aperçoivent. L'Église anglicane devrait peut-être s'y attendre : il y a, comme le dit la King James, un temps pour tout : un temps pour parler et un temps pour garder le silence. À St Torney, il n'y a pas d'autre bruit que celui des oiseaux. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir.

En novembre et décembre derniers, l'institut de sondage YouGov - mandaté par la Société biblique, une organisation à but non lucratif qui invite les gens à « voir la Bible d'un œil nouveau » - a interrogé quelque 13 000 adultes en Angleterre et au Pays de Galles sur leurs opinions et habitudes religieuses. Les résultats sont frappants : une augmentation de 56% depuis 2018 de ceux qui déclarent aller à l'église au moins une fois par mois. Les jeunes, en particulier les jeunes hommes, mènent la charge. En 2018, seuls 4 % des 18-24 ans déclaraient aller régulièrement à l'église ; en 2024, ils seront 16 % à le faire.

Mais les nouveaux pieux n'affluent pas vers l'Église d'Angleterre. Ils se rendent à la messe catholique. À tel point que, pour la première fois en cinq siècles, les fidèles catholiques d'Angleterre et du Pays de Galles pourraient bientôt être plus nombreux que les protestants. C'est déjà le cas chez les jeunes. Il y a six ans, un tiers des jeunes pratiquants se trouvaient sur les bancs anglicans. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'un cinquième, et 41 % d'entre eux assistent à la messe catholique (voir graphique ci-dessus).

La pandémie a peut-être été une aubaine pour l'Église catholique. Aidan Geboers, un banquier de 29 ans vivant à Lewisham, dans le sud de Londres, explique que l'enfermement l'a poussé à chercher une communauté. Il l'a trouvée dans l'église de Farm Street, un temple jésuite situé à Mayfair. Le culte des jeunes adultes de Farm Street attire régulièrement environ 180 personnes. « Il y a dix ans, les chiffres auraient pu être deux fois moindres », déclare le père Kensy Joseph, l'un des responsables de la pastorale des jeunes adultes.

Pour les jeunes de Grande-Bretagne (et d'ailleurs), le catholicisme semble attirer pour deux raisons opposées. D'une part, la pratique de la contemplation et le dévouement au rituel semblent être un puissant antidote au monde en ligne. Mais l'internet est aussi une voie majeure pour l'évangélisation. L'évêque Robert Barron, fondateur américain d'une organisation médiatique catholique, et le père Mike Schmitz, podcasteur et pasteur de campus, ont accumulé des centaines de milliers d'adeptes sur les médias sociaux. L'évêque Barron célèbre un nouveau « christianisme machiste », où les hommes peuvent être des « héros ».

Le romancier Graham Greene a décrit sa foi catholique d'une manière qui pourrait refléter l'attrait qu'elle exerce sur les jeunes pratiquants d'aujourd'hui. C'était « quelque chose de beau, de dur et de certain, même si c'est inconfortable, à saisir dans le flux général ».

Source : The Economist

Voir aussi